改正労働安全衛生規則に対応し、実施のサポートをいたします

労働安全衛生規則の改正概要

厚生労働省は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令他を公布し施行しました。

(施行日:2022年5月31日、2023年4月1日、2024年4月1日)

今回の改正では、「化学物質管理のあり方」をこれまでの「特定の化学物質に対して特化則、有機則等に基づく個別具体的な規制を行う方式」から、「危険性・有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める管理基準の達成を求める、またはばく露濃度をなるべく低くする措置を講じることを求める方式」に大きく転換し、事業者に措置義務の遂行を求めています。

![[2022.5.23現在版「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html)をもとに住化分析センターが作成]](/services/lifescience/environment/workplace/nm0m8a0000002xya-img/02-1_A-2-57rev3fig2.png) [2022.5.23現在版「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html)をもとに住化分析センターが作成]

[2022.5.23現在版「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html)をもとに住化分析センターが作成]

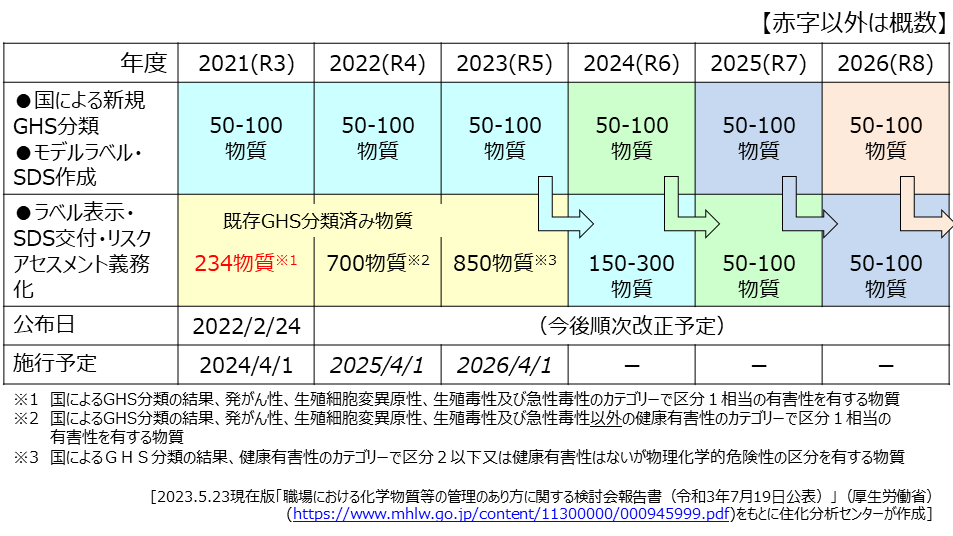

義務対象物質

労働安全衛生法に基づくラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質が、2021年度から2023年度の3年間で1,784物質が追加され、以降も年間数十から数百物質が継続して追加される予定です。 義務対象物質については、危険性・有害性に関する情報に基づくリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が必要です。

※赤字は、労働安全衛生法施行令別表第9に追加された物質の実数を掲載

※赤字は、労働安全衛生法施行令別表第9に追加された物質の実数を掲載

事業者の措置義務/努力義務

●事業者は、労働者がリスクアセスメント対象物質にばく露される程度を、i) 代替物質等の利用や、ii) 発散源密閉装置/

局所排気装置または全体換気装置の設置及び稼働、iii) 作業方法の改善、iv)有効な呼吸用保護具の使用等により最小

限度にしなければなりません。

また、事業者はリスクアセスメント対象物質以外の物質も、労働者がばく露される程度を上記 i) ~ iv) の方法により

最小限度とするように努めなければなりません.

●健康影響(※) を起こすおそれのないことが明らかな化学物質及び当該物質を含有する製剤の製造/取扱の場合を除いて、

事業者はその物質の有害性に応じた保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等適切な保護具を労働者に使用

させなければなりません (※) 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚吸収による健康障害

●SDSでは、通知事項である「人体に及ぼす作用」について、5年以内毎に1回、記載内容の変更の要否を確認し、

変更があるときは確認後1年以内に更新しなければなりません。

●SDSの通知事項に新たに「(譲渡提供時に) 想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が追加されます。

また、SDSの通知事項である成分の含有量の記載方法が、従来の10%刻みから、重量パーセントに変更になります。

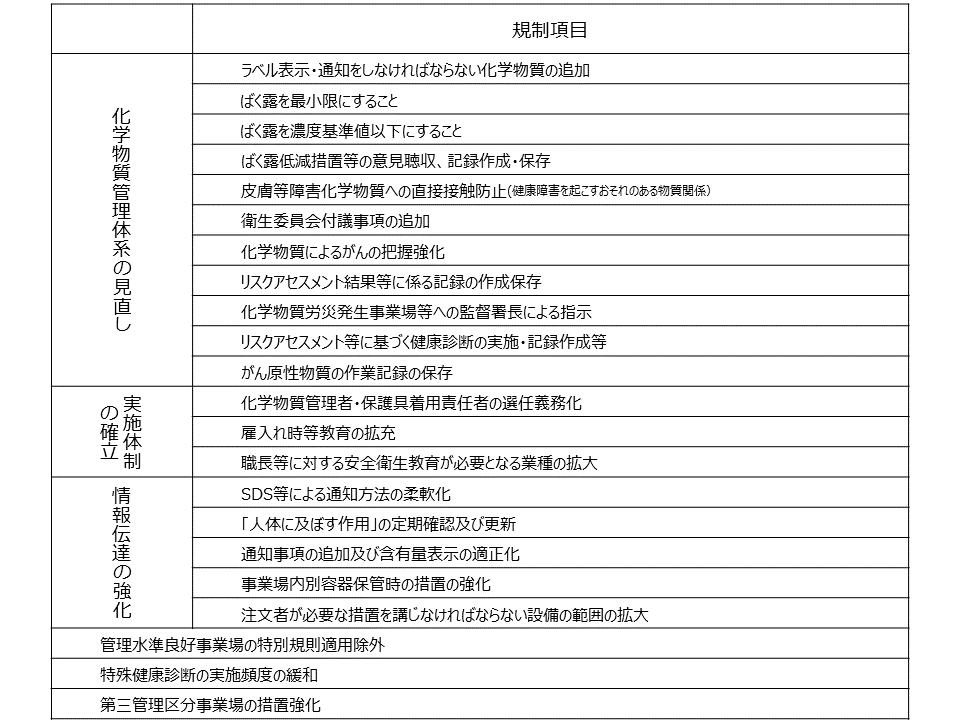

改正安全衛生規則における新たな化学物質規制項目

下表に基づいて、各規制項目への適切な対応が必要です。

2023.5.23現在版「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf をもとに、住化分析センターが作成

2023.5.23現在版「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf をもとに、住化分析センターが作成

「化学物質管理専門家」「作業環境管理専門家」について

改正安全衛生規則では、事業者の自律的な管理を支援する専門家として「化学物質管理者」「化学物質管理専門家」「作業環境管理専門家」の資格が規定されました。

事業者が作業環境測定の評価結果、第三管理区分に区分された場合、措置が必要となります。

当社には、作業環境測定士でもある化学物質管理専門家、作業環境管理専門家、両資格者が在籍しております。

作業環境測定の評価を踏まえて、ご相談に対応いたします。お気軽にお問合せください。

【作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務】

①当該場所の作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部の作業環境 管理専門家の意見を聴くこと。

②当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、当該改善措置の効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価すること

引用URL(厚生労働省WEBサイト)https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001017229.pdf

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」

令和5年度は、アクリル酸メチル、ジエタノールアミン、ヒドラジンなどを含む全67物質について許容曝露濃度が設定されています。詳細は通達を参照下さい。

(令和6年5月8日基発0508第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252603.pdf)

当社では、個人ばく露測定や空気測定などの実測対応を致します。お取り扱い物質については個別に対応可否をお尋ねください。

●測定対象物質例:クロム及びその化合物、セレン及びその化合物、ニッケル、酸化亜鉛、

アクリル酸メチル、アニリン、エチレングリコール、シクロヘキサン、パラージクロロベンゼン、オルトーアニシジン、

プロピオン酸、ジエタノールアミン、ニトロベンゼン、ヒドラジン及びその一水和物など

●主な用途例:ゴム薬品、樹脂溶剤、剥離剤、染料、乳化剤、酸化剤、触媒、水処理剤、起爆剤、殺虫剤、殺菌剤、農薬、

防カビ剤、清缶剤、有機合成原料、有機合成中間体など(物質ごと用途は異なります)

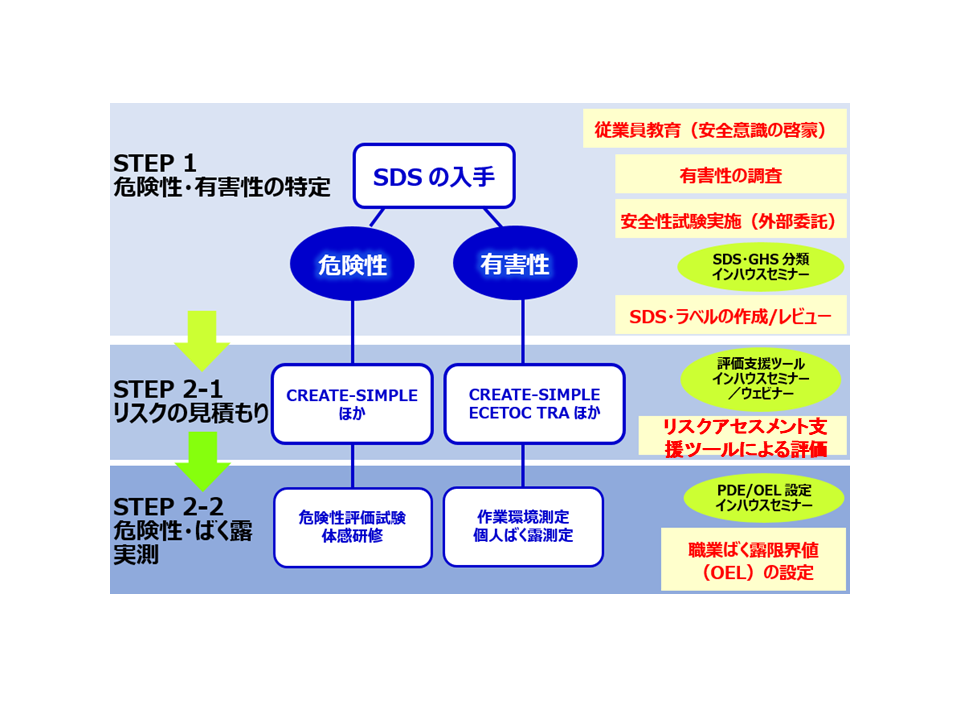

化学物質のリスクアセスメント実施に向けての支援サービス

当社の化学物質のリスクアセスメントサービスをご紹介します。

A) お客様が化学物質の「危険性・有害性を特定する」ために活用いただけるサービス

●化学物質の有害性の調査

●SDS・ラベル記載内容のレビュー

B) お客様が化学物質の「リスクを見積もる」ために活用いただけるサービス

●リスクアセスメント支援ツール(CREATE-SIMPLE、ECETOC TRA ほか)を用いた評価

●リスクアセスメント支援ツール使用前の、各ツールの操作方法に関するインハウスセミナー

●ばく露測定(作業環境測定、個人ばく露測定等)

C) その他、化学物質のリスクアセスメントに関連して活用いただけるサービス

●化学物質管理に関する社内安全教育資料作成

●職業ばく露限界値(OEL)の設定

●職業ばく露限界値(OEL)設定に関するインハウスセミナー

技術事例

関連情報

- 自然災害等に伴う化学物質の漏洩・流出事故のリスクとその対策について

- 化学品を安全に使用するための分析法開発

- リスクアセスメント支援ツールを用いた化学物質のリスクアセスメント

- 化学物質管理から見たリスク評価の重要性- 医療機器の安全性評価と労働者の安全性評価を例に -

- 医薬品製造における1日曝露許容量(PDE)の設定 - 当社の支援サービス紹介 -

- 製薬機器の粒子封じ込め(コンテインメント)性能評価

- タバコ由来の化学物質による喫煙所の分煙効果の評価について

- 医薬品製造機器の粒子封じ込め性能評価(SMEPAC)

- 医薬品有効成分のPDE設定(ADE)・OEL設定支援サービス

- 作業環境測定・評価・コンサルティング