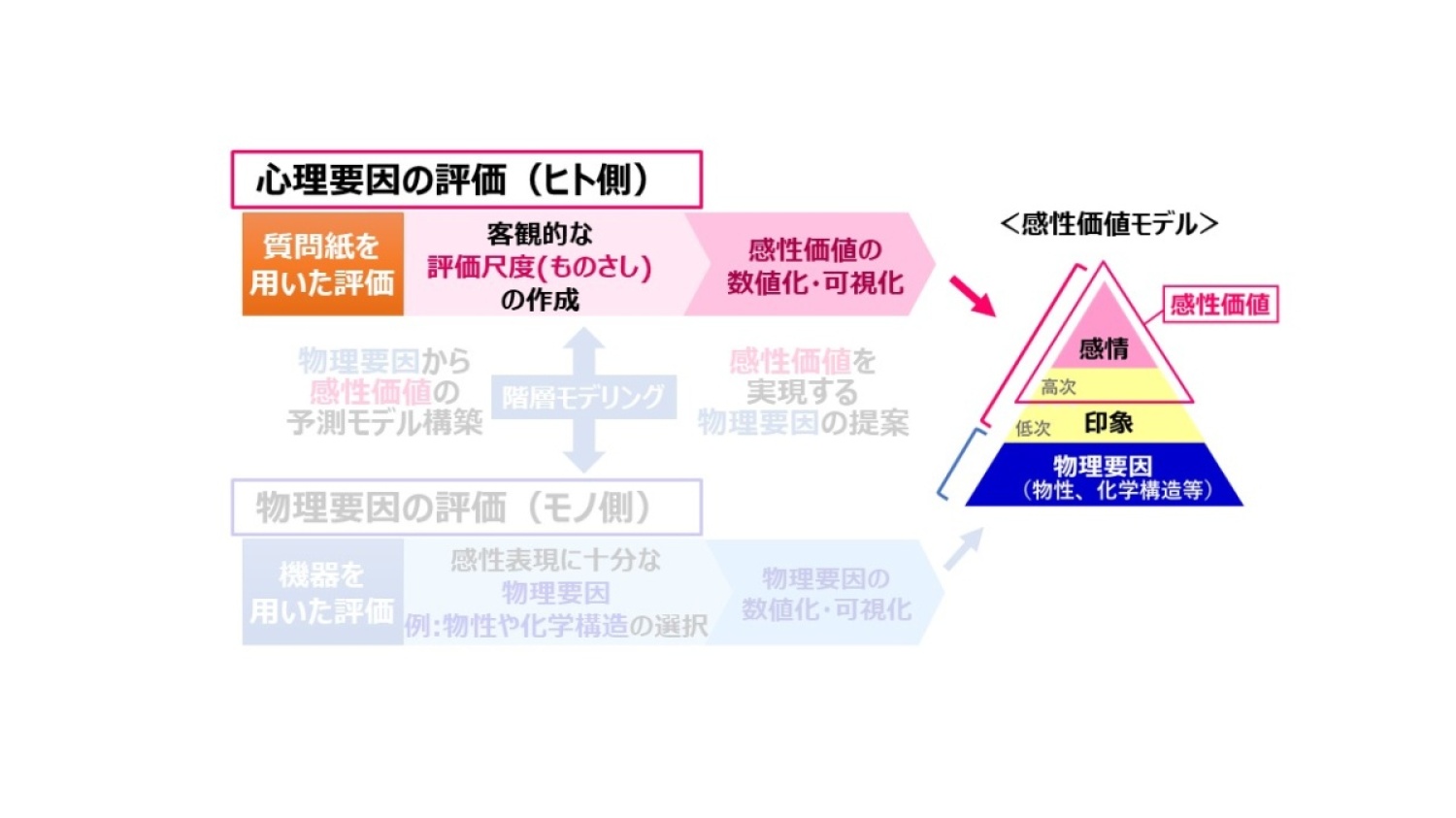

人の気持ち、価値判断など感性の数量化や構造の解析を行います

消費者が喜ぶものと、作る側の思いは、かならずしも一致するわけではありません。

心理要因の評価は消費者理解のファーストステップです。

心理要因の数値化・可視化

当社は、価値構造解析、 評価語収集、代表語選定等、評価尺度の作成から試験設計が可能です。

これらのプロセスを経て評価尺度を作成し,人の気持ち(感性)を数値化、可視化します。

| 手 法 | 得られる情報 |

|---|---|

| 評価グリッド法 | 対面インタビューにより、サンプル体験中に率直な発話を促し、評価対象の価値を抽出します。インタビューにより構築された価値構造図によって、人が物事に対して抱いている価値判断を階層的に明らかにします。 |

| 自由記述法 | 評価対象に対する質問事項について、評価者が自由に記述することで、忌憚のない感性を抽出します。対話形式では発話しにくい評価者の素直なデータを収集する際に有効です。 |

| リッカード法 | 一つの評価語に対し、「はい/いいえ」の回答を多段階的に評価することで、評価者の曖昧にしか捉えられない価値も抽出できます(単極的評価)。 |

|

SD法

(セマンディック

・ディファレンシャル法) |

正反対の意味を持つ評価語対(熱い-冷たい、等)に対し、段階的に評価できるため、評価者にとって回答が容易です(双極的評価)。 |

| 一対比較法 | 複数ある評価対象について価値の順位付けを行います(A<B、B>C、等)。対象物同士の微妙な差異を反映した感性価値を数値化することができます。 |

| ラッセル円環モデル | 感情が「快/不快」「覚醒/沈静」の2軸で表せられると仮定したモデルに則って評価語の性質を推定します。2軸に評価語をプロットすることで、評価語の性質や評価語同士の位置関係を視覚的に把握することが出来ます。 |

| 多次元尺度構成法 | 各評価語を意味空間上の距離(類似度)として測定し、各評価語の位置関係を把握することで、性質を推定することが出来ます。 |

上記等から適切な手法を活用し、評価、解析いたします。

感性評価において、どのような評価項目/評価手法があり、どのようなことがわかるのか、資料をご用意しております。

ご希望の方は以下の“資料請求”ボタンをクリックし、お客様情報入力フォームよりお申し込みください。